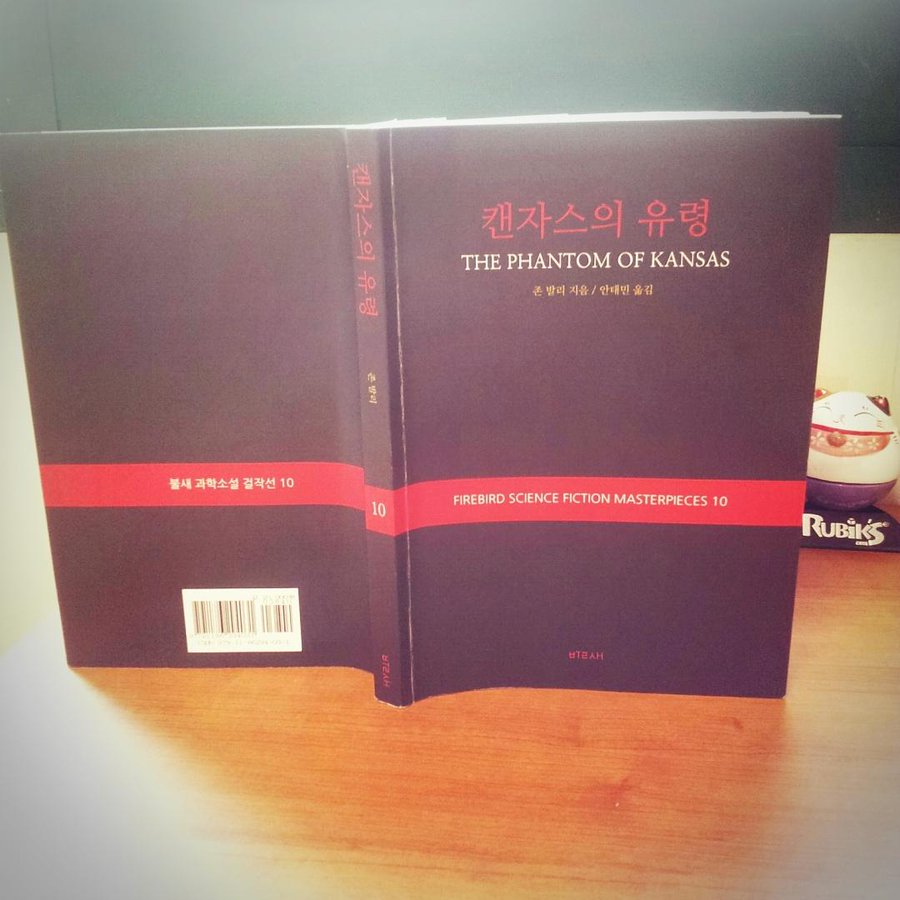

:: 캔자스의 유령 The Phantom of Kansas

- 존 발리 지음

- 안태민 옮김

- 불새 펴냄

과학소설이 재미있다고 하면, 대개는 그 과학적 상상력의 재미를 뜻한다. 존 발리의 단편소설은 거기에 하나를 더했다. 수수께끼. 궁금증을 유발한 후 논리적으로 해답을 제시한다. 미스터리 수법을 쓰기 때문에 진짜 재미있다. 의문을 풀기 위해서 다 읽을 수밖에 없도록 이야기를 써 놓았다.

'캔자스의 유령'은 그 자체로 대단히 흥미로운 미래사회 설정을 보여준다. 은행의 주업무가 돈이 아닌 사람의 기억을 저장하는 일이다. 사람들을 사실상 거의 영생을 산다. 육체에 저장된 기억을 넣어서 계속 사는 것이다. 따라서 살인이라는 것 자체가 불가능한 상황이다. 그럼에도 자신을 계속 죽이려는 자가 있다. 이미 세 번이나 죽였다. 그때마다 육체를 갈아타서 살아나긴 했다. 이야기의 화자이자 주인공 폭스는 과연 범인 누구이고 왜 그러지는 알아내고자 한다.

미래 과학 상상력을 빼고 보면, 빼어난 미스터리 소설이다. 이 소설이 기존 추리소설보다 재미있다. 독특한 미래 사회 설정 때문에 기존 추리소설의 수사수법으로는 범인을 잡을 수 없다. 육체개조가 가능하기 때문에 지문도 성별도 의미가 없다. 그나마 유일한 신분 확인 방법은 유전자 검사뿐이다. 과연 범인은 어떻게 잡아야 할까?

작가 존 발리는 이 소설에서 의도적으로, 그리고 명시적으로 추리소설의 규칙과 명칭을 가져다 비틀어 표현한다. 후만추, 모리아티가 인용된다. 중앙컴퓨터가 셜록 홈즈처럼 말한다. "유의미한 대답을 할 수 있을 만한 충분한 자료가 축적되지 않았습니다. '왜'냐는 질문은 언제나 대답하기 힘든 질문입니다." 게다가 '붉은 청어'라는 용도도 나온다.

짐작했던 자가 범인이라서 김이 샌 상태에서 계속 읽었는데, 이야기 후반부에서 인간적인 컴퓨터의 모습에 놀라 감탄했다.

'공습'은 미래사회의 사람들이 시간여행을 이용해서 과거 시대의 추락 직전 비행기에 공습해서 사람들을 납치하는 이야기다. 도대체 왜 그러는 것일까? 1989년 영화 4차원 도시(원제 밀레니엄 Millennium)는 이 단편소설의 상황을 가져다 로맨틱 코미디로 만들어 버렸다.

'역행하는 여름'은 한 사람당 한 명의 아이가 태어날 수밖에 없는 미래 사회에서 어떻게 자신에게 누나가 있는지 그 의문을 푸는 이야기다. 핵가족과 기존 가족 제도에 유쾌한 웃음 한 방을 선사한다.

'블랙홀, 지나가다'는 낭만적 사랑 이야기와 음란소설의 과학소설 버전이다. 산소가 부족한 상태에서 우주 미아가 되어 버린 남자가 여자의 지혜로 구조된다는 이야기다. 성교를 이야기로 풀어내면서 나름 웃긴다.

'화성의 왕궁에서'는 화성 탐사를 하러갔다가 사고를 당해서 생존 투쟁 끝에 화성 개척민이 되는 과정을 그렸다. 탐사대는 화성에서 태양계 행성 궤도와 움직임을 재현한 기계 모형을 발견하는데... 화성인에 대한 긍정적이고 참신한 해석이 돋보인다.

2024년 2월 26일 현재

서점에서 새 책으로 구할 수 없다. 전자책으로 나와 있지도 않다.

헌책을 구하거나 도서관에서 대여해서 읽을 수 있다.

'소설 > 과학소설' 카테고리의 다른 글

| 스타니스와프 렘 [솔라리스] 서로가 서로를 이해할 수 있는가 불완전한 신 (0) | 2024.06.13 |

|---|---|

| 레이 브래드버리 [화씨 451] 책 없는 세상에서 되새기는, 책의 의미 (0) | 2024.06.03 |

| 레이 브래드버리 [일러스트레이티드 맨] 미래를 이야기하는 과거 (0) | 2024.06.03 |

| 아서 클라크 [2001 스페이스 오디세이] 하드 에스에프 (0) | 2024.05.31 |

| 레이 브래드버리 [화성 연대기] 문명비판 우화 SF소설 (0) | 2024.05.31 |

| 필립 K. 딕 [안드로이드는 전기양의 꿈을 꾸는가?] 소설과 영화의 차이 (0) | 2022.09.02 |

| [죽은 자가 무슨 말을] 필립 딕 - 현대 문명을 비웃는 허무 개그 (0) | 2022.08.29 |

| [마니아를 위한 세계 SF 걸작선] SF 단편소설 종합선물세트 (0) | 2022.08.28 |

| [은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서] 더글러스 애덤스 - 코미디 SF 최종결정판 (0) | 2022.08.23 |

| 올더스 헉슬리 [멋진 신세계] 불행 없는 사회 (0) | 2022.08.16 |